「AIに仕事を奪われるのでは…」

そんな不安を抱えているWeb制作フリーランスの方も多いのではないでしょうか。

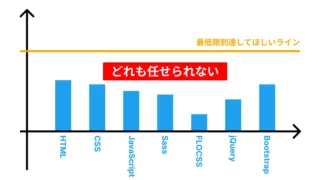

とくにHTML/CSS/JavaScriptのようにアウトプットが明確な領域では、生成AIの進化によって「人間がやる意味ってあるの?」と心配になる方も多いはずです。

しかし結論から言えば、「AIが使える時代=フリーランスにとってチャンスの時代」です。大切なのは、恐れることではなく、どう活かすか・どう差別化するかを考えること。技術の均質化が進む中で、差がつくのは「スキル」ではなく「関係性」「価値提供」「働き方」なのです。

この記事では、AI・ノーコードが当たり前になりつつある時代に、Web制作フリーランスが“選ばれ続ける存在”になるための5つの戦略をお届けします。

戦略①:AIで“手を空け”、人にしかできない仕事に集中する

まず重要なのは、AIを「敵」ではなく時間を生み出す「味方」として使いこなすことです。

たとえば、以下のような実務の場面で効果を発揮しています。

- ChatGPTでHTMLやCSSの下書きを作る

- MidjourneyやCanvaでデザインの初期案を可視化する

- Notion AIで議事録や提案書のたたき台を作成する

これらはすでに多くのフリーランスが日常的に活用している実務例です。僕は特にコーディング面と要件の整理で活用しています。

しかし、本当に重要なのは“空いた時間をどう使うか”という視点。

AIで時間を生み出した分、提案・対話・改善といった“人にしかできない仕事”に時間を割けるようになります。

その積み重ねがクライアントとの信頼関係やリピート依頼につながっていくのです。

戦略②:クライアントとの“信頼構築力”を武器にする

AIやノーコードが発達しても、人と人との信頼関係だけは代替できません。

だからこそ「誰に頼むか」で選ばれるフリーランスになるには、“信頼構築力”が最大の資産になります。

そのために求められるのは技術力だけではありません。むしろ次のような非スキル領域が鍵を握ります。

- ヒアリング力:表面的な要望ではなく、相手の本音や背景を引き出す

- 共感力:クライアントの立場や不安を“わかる”姿勢で受け止める

- 提案力:要望に言われただけ応えるのではなく、よりよい代替案を提示する

これらはAIには決して真似できない対話的価値です。

同じ成果物でも「この人にお願いしたい」と思われる制作者は、この信頼の土台を意識的に育てています。

特にフリーランスの場合、ポートフォリオの見た目より日々のコミュニケーションの積み重ねが受注率や継続案件の決め手になることが少なくありません。

戦略③:“誰に何を届けるか”を言語化して差別化する

AIやノーコードの発展、あるいはコロナ禍以降のフリーランス/リモートワークブームにより「とりあえずWebサイトを作れる人」は市場にあふれるようになりました。

だからこそ「誰の、どんな課題を、どんな強みで解決するのか」を明確に言語化できる人は自然と選ばれる存在になります。

この差別化には、以下の2つが重要です。

- ターゲットの明確化(誰に):業種・規模・地域・価値観など

- 提供価値の明確化(何をどう):自分だからできる設計、強みの言語化

たとえば、以下のような特化はクライアントにとても分かりやすく記憶に残りやすくなります。

- 美容院特化のWordPressサイト制作

- 中小企業向けの採用サイト+SEO支援

- 地域密着型ビジネスのSNS運用サポート

このように“誰向けにどんな価値を提供しているか”を言語化することで、価格以外の基準で選ばれる存在になります。

特化ポジションを持つことで継続案件や紹介にもつながりやすくなり単価の安い案件の取り合いから抜け出せるようになります。

戦略④:“納品”ではなく“成果”で評価される制作者になる

何度も言う通り、AIの登場で「納品すること」自体の価値はどんどん下がってきています。

誰でもツールを使えばそれなりに見栄えの良いサイトが作れるようになった今、クライアントが求めるのは「作ったその後、どう役に立ったか?」という成果です。

つまり、これからの制作者に必要なのは、「成果に貢献できる設計・提案ができるか?」という視点。

以下のような実績があれば、納品物の裏にある“価値”がより明確に伝わります。

- お問い合わせ数が月10件 → 30件に増加

- 求人エントリー率が前年比150%アップ

- ECサイトの購入率が20%改善

マッキンゼーの生成AIに関するレポートでも、AIは知識労働を支援する一方で業務設計や優先順位判断など“上流工程”は人間にこそ求められると示されていま

つまり、「何をどんな順番でやるべきか」「どこに時間を割くべきか」を考えられる制作者こそが本当の意味で選ばれ続けるということです。

納品主義から脱却し“伴走型の成果志向”の制作者になること。

これが、AI時代の評価軸にフィットした働き方です。

戦略⑤:変化に強いフリーランスになる“学びの習慣”を持つ

AIやノーコードなど、技術の進化が加速する中で問われるのは、「どう今のスキルを磨くか」ではなく「変化に対応し続けられるか」です。

そのために必要なのが、小さな学びと実験を繰り返す習慣化。

一度身につけたスキルに依存せず、「試す→気づく→学ぶ→発信する」というサイクルを回すことが、継続的な価値提供につながります。

🧠 おすすめの習慣例:

- 毎週1つ、新しいAIツールやノーコードサービスを触ってみる

- 自分用のプロンプトテンプレートやUIキットを定期的に更新

- X(旧Twitter)やZennなどで試したこと・学びを発信する

こうした行動の積み重ねが、スキルの定着だけでなく、見込み客やクライアントとの信頼構築にもつながります。

ちなみに少し前にAIの上手な使い方をまとめた記事を書いています。あわせて参考にしてみてください。

またこの点については、IPA(情報処理推進機構)が公開したスキル変革に関する調査でも、以下のように強調されています。

「個人が自律的に学び、行動し、実務で価値発揮し続けることで、持続可能な企業・組織、社会の実現に貢献し、一方、企業・組織は、そのような人材が価値発揮し続けられるように学びの動機付けや支援、環境整備を行うことで選ばれる企業・組織になり、共に成長し続ける関係を目指すべき」

これは、まさに“学び続ける姿勢こそが競争優位になる”というメッセージそのものです。

焦らず、小さく試して、発信する。

このシンプルな習慣こそが、変化の時代を乗りこなすフリーランスの土台となります。

まとめ|AI時代に“選ばれる”Web制作者になるために

AIの進化やノーコードツールの普及により、Web制作は確かに変化の渦中にあります。

けれどそれは、「仕事がなくなる」という意味ではありません。

“作るだけ”では通用しなくなったからこそ、クライアントにとって価値ある提案ができる制作者が、これからさらに必要とされていきます。

本記事で紹介した、AI時代を生き抜く5つの戦略は以下の通りです:

- 戦略①:AIで“手を空け”、人にしかできない仕事に集中する

- 戦略②:クライアントとの“信頼構築力”を武器にする

- 戦略③:“誰に何を届けるか”を言語化して差別化する

- 戦略④:“納品”ではなく“成果”で評価される制作者になる

- 戦略⑤:変化に強いフリーランスになる“学びの習慣”を持つ

焦る必要はありません。

大事なのは、今この瞬間から、自分の強みをアップデートしていく意志を持つことです。

そして、必要なスキルを一つずつ身につけながら、

“ツールを使いこなすだけの人”ではなく、“課題に寄り添えるパートナー”として成長していきましょう。

📚 さらに学びたい方へ

次の2記事もあわせて読むことで、より実践的な視点が身につきます。

コメント