「最近、Web制作の案件が減ってきた…」

「AIやノーコードの影響で、もう仕事がなくなるんじゃないか…?」

― そんな不安を抱えて検索してきたあなたに、はっきり伝えたいことがあります。

結論から言えば、Web制作はオワコンではありません。

ただし、“変化に乗れなかった人”にとっては、その言葉は現実にもなり得ます。

本記事では、なぜ今「Web制作オワコン論」が広がっているのか?

そしてこれからも選ばれ続けるWeb制作者に必要な視点・スキル・立ち回り方について、現場のリアルな視点からお伝えします。

なぜ「Web制作オワコン説」が広がっているのか?

ノーコード・ローコードで“作るだけ”の価値が下がった

Wix、STUDIO、Webflowなどのノーコードツールが進化し、企業や個人でも簡単にWebサイトが作れる時代になりました。

特にテンプレートベースのコーポレートサイトやLP制作は、外注せず内製化されるケースが急増しています。

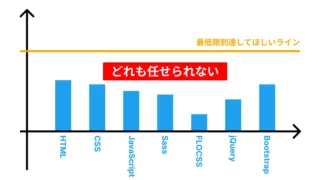

結果として、「マークアップができるだけの人」「構成や設計に関われない制作者」の価値が下がり、“作るだけ”の仕事が減ったと感じる人が増えています。

生成AIの登場で中間作業が代替されはじめた

ChatGPTやGitHub CopilotなどのAIツールは、ライティング、構成案、コード補完といった“補助的な工程”を加速させています。

特に定型的なコーディングや構成記事は、AIによって簡易化・自動化の対象になりやすいのが実情です。

人間が介在すべき領域が変わったことで、付加価値のない作業者が淘汰されはじめているのです。

新規参入の増加による単価の圧迫

副業ブームや職業訓練校の普及により、Web制作に参入する人は年々増加中です。

クラウドソーシングを中心に価格競争が激化しており、案件の単価も相対的に下がってきました。

実際、クラウドソーシングでは1案件に一瞬で100人以上の応募が集まることも珍しくありません。

「誰でも気軽に応募できる」からこそ、案件の取り合いが激しく、“レッドオーシャン化”が進行中なのです。

競合が増えたことで、「案件が取れない」「安くないと選ばれない」と感じる制作者が増え、“食えない=オワコン”という誤解が拡散されやすくなっています。

「作って終わり」では通用しない時代へ

企業のWeb活用は、ただ“見た目の良いサイト”を作るだけではなくなってきています。

「SEOに強い構造にしたい」「CVを上げる導線設計が欲しい」といったマーケティング視点での要求が主流になりました。

制作物そのものよりも、ビジネス成果につながる“設計力と提案力”が求められているのです。

実は右肩上がり?Web制作の市場とニーズの真実

「Web制作の仕事が減ってきた…」という声もある一方で、市場全体を俯瞰すると、むしろ拡大傾向にあるのが事実です。

インターネット広告市場は、過去最高を更新し続けている

電通の調査によると、日本のインターネット広告費は2024年に3兆6,517億円(前年比9.6%増)と過去最高を更新し、総広告費に占める構成比は47.6%に達しました。 参考:https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/

これは、企業が「成果につながるWeb活用」に本腰を入れ始めている証拠と言えます。

Web制作会社の売上も、人材ニーズも“右肩上がり”

経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によれば、2023年度のインターネット附随サービス業の売上高は2兆3,647億2,800万円に達し、前年から増加しています。

また、求人市場では「Webディレクター」や「マーケティング寄りの制作者」など、複合スキルを持つ人材へのニーズが高まっています。

つまり、“作るだけ”の工程が自動化・内製化されていく一方で、企画・設計・分析・改善に強い人材の価値はむしろ高騰しているのです。

企業が本当に求めているのは「見た目」ではなく「成果」

多くの企業が以下のような課題を抱えています:

- 「リニューアルしたのに問い合わせが増えない」

- 「SEOに弱くてアクセスが伸びない」

- 「デザインは良いのにコンバージョンが取れない」

こうした運用フェーズの課題を解決できるWeb制作者は、今も強く求められています。

単に「サイトを作る」から、「成果を出すために作る」へ――Web制作に求められる役割が進化しているのです。

今求められるWeb制作者のスキルと視点

「作るだけ」では通用しない時代において、Web制作者に求められるのは手を動かすスキルだけではなく、考え、提案できる視点です。

ここでは、今後選ばれ続ける制作者が持つべき4つの視点を紹介します。

1. 設計から関われる上流工程への理解力

クライアントはWebサイトを通じて具体的なビジネス成果を求めています。

成果を出すには、単なる制作スキルだけでなく、ビジネスモデルや市場、ターゲットの理解が不可欠です。さらに業界によっては一般的に知られていないルールもあり、リスク回避の観点でも重要です。

こういった知識をドメイン知識と言います。単なる知識の暗記ではなく、“業界で成果を出すための背景理解”と言い換えても良いでしょう。

例えば美容系もしくは医療系の領域でWebサイトを制作する場合、そのコンテンツの表現は非常に繊細です。それは「薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」による広告規制があるからです。詳細な説明は割愛しますが、例えば化粧品・医薬部外品に対して「安心・安全」「治る」「効果」「改善」といった単語は使用してはいけません。

このような業界特有のルールを知らないと、いくら見た目が綺麗なサイトが出来ても成果は出せないどころか公開自体ができないケースもあり得るのです。

実践ポイント

Web制作にドメイン知識を織り込むために、具体的には以下のアプローチをしていきましょう。

- ヒアリング力の向上: クライアントの要望を深堀りし、言葉の裏にある真のニーズや課題を引き出す技術を磨く。

- 業界知識の補完:その業界における特有の情報を理解することで成果の向上とリスク回避を同時に図る。

- 市場調査の実施: 競合分析やターゲットユーザーの行動分析を行い、サイト設計に反映させる。

- 要件定義書の作成: プロジェクトの目的、範囲、成果物、スケジュールなどを明確に文書化し、関係者間で共有する。

ちなみに、Web制作での競合調査というとSEO的に競合がどんなワードで検索されているかのようなWeb上の話に終始しがちですが、根本的に業界としてどういう様相になっているかから把握することをお勧めします。その方が成果を出す上でヒントになる情報が多くなるからです。

業界の様相はこちらが調べるよりクライアントに聞いた方が圧倒的に確かな情報が得られるので、だからこそヒアリング能力が重要なのです。

2. UI/UX + SEOの統合視点

見た目が良いだけのWebサイトでは成果は出ません。一方で、SEOだけを意識して文字ばかり詰め込んだサイトもユーザーはすぐに離脱してしまいます。

今Web制作者に求められているのは「ユーザー体験(UX)」と「検索エンジン評価(SEO)」の両立です。

- デザイン優先で余白たっぷり、でも情報が届かない

- SEO優先でテキストだらけ、でも読みにくくて離脱される

こうした片寄りは、どちらもユーザーの満足にはつながりません。

見た目と構造、感情と論理のバランスが取れてはじめて、「読まれ、理解され、行動される」サイトになります。

UI/UX × SEO、それぞれの観点と設計ポイント

| 観点 | ポイント |

|---|---|

| UX(体験) | ユーザーが迷わず情報にたどり着ける導線設計、ページ間の回遊性、CTA(Call To Action:ユーザーを具体的な行動に誘導する要素)の配置など |

| UI(見た目) | 視認性の高いフォントや色使い、アクセシビリティに配慮した設計、モバイル最適化など |

| SEO(検索評価) | 適切なHTML構造(見出し・リスト・alt属性など)、キーワードの自然な配置、内部リンク設計など |

例えば「よく読まれているのに問い合わせが少ない」という場合、以下のようなケースが考えられます。

- SEO対策により検索順位は高くCTR(クリック率)は高い

- 記事の内容も充実しており平均滞在時間は長い

- しかし、CVR(コンバージョン率)は極端に低い

これは「検索意図に合った情報提供」には成功していても、UX視点での導線やCTA設計が不十分でユーザーを適切にアクションに誘導できていない状態です。

よく以下のようなサイトになってしまっているケースを見かけます。

- CTA(資料請求や問い合わせボタン)がファーストビューや記事下部に存在せず、気づかれにくい

- 信頼を補強する要素(レビュー、実績、FAQ、事例など)がないため、検討フェーズで離脱してしまう

- スマホではボタンが押しづらい・読みづらい構成になっており、途中で離脱されている

実際にBacklinkoが実施した調査では、「平均滞在時間が長いページ」はGoogle検索順位の上位に来やすいとされていますが滞在が長い=成果が出るとは限らないことを示しています。

また、Googleの調査では、モバイルでの読み込み速度が3秒を超えると、直帰率が32%増加するという結果も出ており、「離脱率が高いがCVが少ない」状態の多くは、読み込み・デザイン・ナビゲーションのUX的欠陥が起因していると考えられます。

逆に検索にも強く、行動まで自然に導けるサイトはUXとSEOがうまく統合されて設計されています。

実際、Googleが提唱するCore Web Vitals(UXに関わる指標)をもとにした調査ではUXに優れたページほどSEOでも上位に表示される傾向があることが示されています。

さらに、Nielsen Norman GroupによるUX設計のガイドラインでもフォームやCTAの配置、ナビゲーション設計がコンバージョンに大きく影響することが明記されています。

実践ポイント

- ユーザー行動を可視化する

Googleアナリティクスやヒートマップを活用し、「読まれていない箇所」や「離脱ポイント」を発見する - 検索上位のサイトを研究する

同じキーワードで上位にあるページの構成や見せ方を観察し、「読みやすさ」と「SEO」の両立を学ぶ - ファーストビューにこだわる

訪問直後に「何のサイトで」「自分に関係があるのか」が伝わるか?を基準にデザインする - モバイルでの操作性を前提に設計する

特にBtoC領域では、PCよりスマホ閲覧が中心。タップしやすい配置、読みやすい行間を意識しましょう

UXとSEOは、もともと「ユーザーにとって役立つ情報を、快適に届ける」という同じ目的を持っています。にもかかわらず、分断して設計されてしまうことが多いのは、チームやツールの壁、あるいは制作者の視野に原因があるかもしれません。

「両立」ではなく「統合」。この視点を持てる制作者は、見た目にも成果にも強い存在として、一歩抜きん出ることができます。

3. コンテンツ企画・編集力

「どういう情報設計をすれば読みやすいか」「どう構成すれば検索ニーズを満たせるか」といった、編集・構成スキルが重要視されています。これは生成AIでは補えない“人の知性”が問われる領域です。

特に、Webサイトにおけるコンテンツの質は、検索流入(SEO)だけでなく、読了率・回遊率・CVR(コンバージョン率)といったユーザー行動にも直結します。

例えば「月間1万PVを集めているのにCVがほぼゼロ」というケースでは、検索意図を満たしていなかったり、伝え方が抽象的すぎる、あるいは行動を促す導線が弱いといった“編集不全”が原因となっていることがよくあります。

編集・構成力を高めるためには、以下の視点が不可欠です。

- 検索意図の解像度を上げる: そのキーワードで検索するユーザーは「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」を深掘る。

- 読者のリテラシーを想定する: BtoBとBtoCでは文体や専門性が異なる。どの読者層を想定するかで設計が変わる。

- 構成に「起承転結」ではなく「問題→共感→解決→行動」を採用する: 読者の興味と導線をロジカルに設計する。

- 具体例・数値・図表を活用する: 抽象的な説明ではなく、根拠・事例ベースで信頼性を高める。

こうした編集の工夫が、SEOだけでなく読者の行動を促すコンテンツにつながります。

なお、Googleの公式ガイドライン「Helpful Content Update」でも、「読者の期待に応えるコンテンツ」「人のために作られた文章」が評価対象であると明記されており、AI生成が一般化する中でも“人による構成と視点”の重要性はますます高まっています。

4. 提案力と課題解決志向

クライアントの多くは、「言われた通りに作ってくれる人」ではなく、「自分たちの課題を汲み取って提案してくれるパートナー」を求めています。

特に中小企業や個人事業主の場合、そもそも「何をどう作れば成果が出るか」が明確になっていないケースも少なくありません。

だからこそ、ヒアリング段階で課題を言語化し、構成や導線に落とし込める“問題解決型”の思考が強く求められます。

例えば以下のような場面では、単なる制作スキル以上に、提案力・課題解決力が活きます。

- 「リニューアルしたのに問い合わせが増えない」と相談されたとき、原因を仮説立てて整理し、改善案を提示できる

- 「なんとなくカッコよくしたい」と言われたとき、目的・ターゲット・KPIを再定義して、必要な施策に言語化できる

- 「サイトが古い」と漠然とした悩みを受けたとき、技術的・UX的・SEO的な観点から“どこがボトルネックか”を示せる

このようなアプローチができる制作者は、価格ではなく「信頼と成果」で選ばれるようになります。

実際、サイトの改善提案を継続的に行う制作者は、LTV(顧客生涯価値)も上がりやすく、リピート率が高いという調査もあります(参考:Forbes JAPAN – 顧客が「また頼みたくなる」プロの条件)。

今後は、制作スキルだけでなく、以下のような「提案の型」を持っておくことが差別化のカギになります。

- 現状分析 → 問題の言語化 → 代替案の提示 → 期待される成果

- 競合・ベンチマーク調査 → 成果ギャップの特定 → UXや導線改善の仮説

- 定量データ(CVR・直帰率・滞在時間など)から課題の洗い出しと改善案提示

「作業者」ではなく、「ビジネス視点で提案できる制作者」であること。

それが、淘汰の時代を生き残る最大の武器になります。

📋 実践で使えるヒアリングテンプレート(汎用版)

提案力を高める第一歩は、「聞くべきことを整理しておくこと」です。以下のテンプレートをもとに、ヒアリング時に軸を持って会話できるようにしましょう。

| カテゴリ | ヒアリング項目(例) |

|---|---|

| 事業理解 | ・御社のビジネスモデルを教えてください ・主な顧客層と、その悩みやニーズは? ・競合との差別化ポイントは? |

| 目的・KPI | ・今回のWebサイトで達成したいことは? ・具体的なゴール(例:問い合わせ数/月○件など)は? |

| 既存課題 | ・現在のサイトに対する不満や課題は? ・過去に実施した改善施策はありますか? |

| ユーザー像 | ・想定しているユーザー属性(年齢・職種・関心など)は? ・ユーザーはどんな情報を求めていると思いますか? |

| 希望デザイン | ・参考にしているサイトはありますか? ・避けたい表現やトーンはありますか? |

| コンテンツ | ・載せたい情報や構成案はありますか? ・写真・原稿・素材は提供いただけますか? |

| 運用・更新 | ・サイト公開後は自社で更新されますか? ・ブログやお知らせ等は更新予定ですか? |

これらの質問に答えてもらう中で、本質的な課題や、クライアント自身が気づいていない“改善の種”が浮かび上がってきます。ヒアリングは「設計」の始まりであり、提案力の土台です。

「オワコンなWeb制作者」にならないために

以下に当てはまる人は、危機感を持つべきです。

- 単価の低い作業を大量にこなすだけ

- デザインの美しさにこだわるが、マーケ視点がゼロ

- SEOやUI/UXに無関心

- 自分で営業・集客できない

- 変化を受け入れず、学ばない

逆に、クライアント視点・ビジネス視点を持ち、変化に柔軟な人は今後も求められます。

まとめ:Web制作は進化している、求められる人材も変わっただけ

「Web制作がオワコン」と言われるのは、旧来の“作業者”にとっての話です。ビジネス課題を理解し、成果に導く提案型の制作者は、むしろこれからの時代にこそ重宝される存在。

制作にとどまらず、マーケ・SEO・戦略設計まで視野を広げた「課題解決型Web制作者」としてスキルを進化させていきましょう。

参考記事

コメント