ちょっと前にXで見かけたんですが、有料フォントをWebフォントとして使うのを推奨するような投稿がありました。

しかし、通常有料フォントは購入しようがWebフォントとして使ってはいけません。場合によっては著作権違反になります。利用規約やライセンスを見ると大抵Webフォントでは使えないような規約になっています。

結構これを勘違いしている人が多そうなので、記事としてまとめようと思います。

Webフォントとは何か

ライセンス云々の前に、改めて「Webフォント」という言葉についておさらいしましょう。

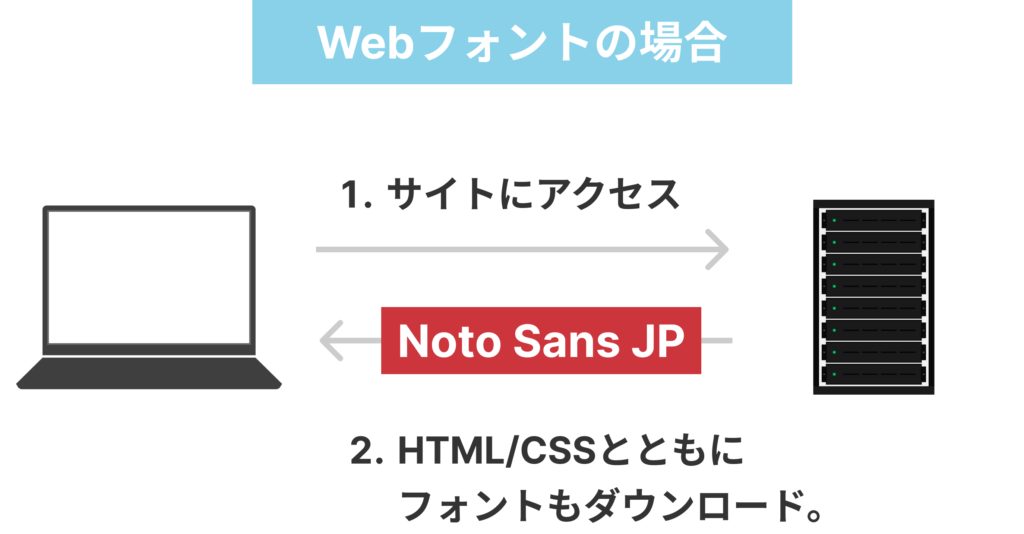

Webフォントとは、事前にサーバー上にフォントをアップロードしておきユーザーがページにアクセスした時にそのフォントファイルをブラウザにダウンロードさせて利用する方式です。PCやスマホには一般的に入っていない特殊なフォントでも表示させられるのがメリットです。ちなみに、Google FontsやAdobe Fontsのようなサービスを指す言葉ではないので要注意。

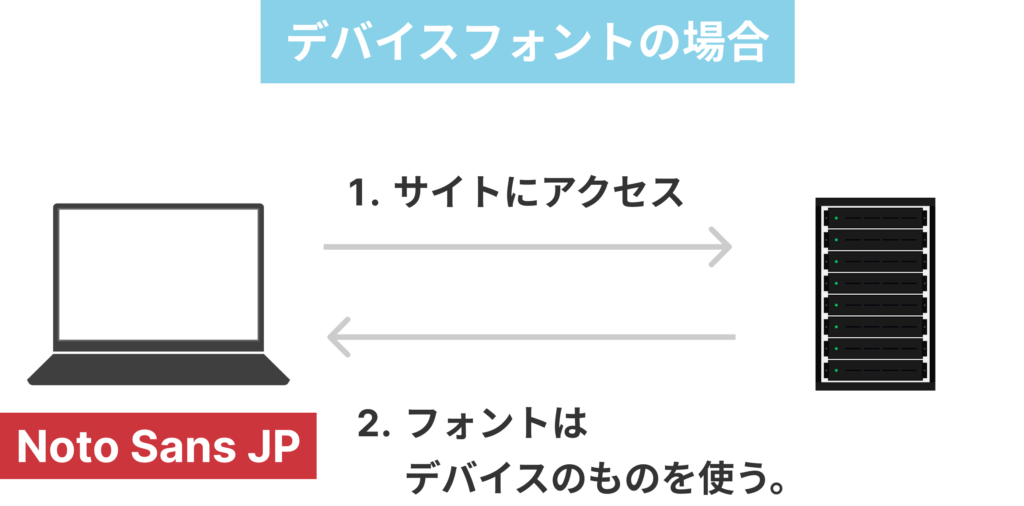

対になるのが「デバイスフォント」と呼ばれるもので、これはWebページを閲覧している端末にインストールされているフォントを利用する方式です。

例えばNoto Sans JPを利用するケースを考えます。

body {

font-family: "Noto Sans JP", serif;

}Webフォントとデバイスフォントの挙動はそれぞれ以下のようになります。

前述の通り、Webフォントはサーバーにアップロードされているフォントデータをデバイスにダウンロードさせて利用します。これが規約違反になる可能性があるポイントです。

なぜWebフォントとして使ってはいけないのか

フォントデータをサーバー上に配置しデバイスにダウンロードさせるということは、データを再配布していると言えます。言い換えると、他人に著作権があるものを勝手に無料で公開していることになります。

仮に購入した有料フォントだとしてもWebフォントとして使ってはいけない理由、もう分かりましたよね。

データを勝手に複製したり作者の許諾を得ていないのに再配布する行為は、作者(著作権者)の経済的利益を害する可能性があります。

もう少し具体的にライセンスの話をすると、フォント制作者によって細かい違いはあるものの大抵再配布は禁止されているようです。例えば游ゴシックなどのフォントを制作している字游工房さんの利用規約の「第3条 許諾フォントに関する禁止事項」を見てみると次のように書かれています。

4. お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。

5. お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバーとクライアントコンピュータで構成された環境において、当該サーバーに接続された1台または複数台のクライアントコンピュータで許諾フォントを使用させることを目的として、当該サーバーに許諾フォントをインストールしてはなりません。また、サーバー上の許諾フォントをクライアントコンピュータで使用してはなりません。

http://www.jiyu-kobo.co.jp/license/

過去にフォントデータを複製して著作権侵害になった判例もあるようです。(平成15年(ワ)第2552号 著作権侵害に基づく差止等請求事件:https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-2004-05-13b.html)

とにかく、フォントを利用する場合はその使い方に注意をしましょう。

著作権の問題を回避する方法

Google Fontsなどのサービスを経由する

じゃあGoogle FontsやAdobe Fontsなどのサービスはどうなの?

と思われた方もいらっしゃると思いますが、これらは全く問題なく利用できますので安心してください。もちろん商用利用もOKです。ありがたいサービスですね。

Google Fontsの使い方はこちらをご覧ください。

Adobe FontsはAdobe CCを契約する必要があるので、クライアントが契約しているときにのみ選択肢になるでしょう。そのために契約してもらったり、こちら側で契約する(やるとしたらクライアントの数だけ契約が必要)のはあまり得策ではないと思います。

もしそれらのサービスにないフォントの場合は、諦めて違うフォントを使うか次に紹介する方法を試してみてください。

画像に書き出して利用する

例えば見出しだけに使っているなど、もし使われている箇所が少なければ画像として書き出して利用する方法が考えられます。

あくまでフォントデータの再配布がまずいのであって、著作権の観点においては「字形に著作権は認められない」とされているようです(参考:「ゴナ書体事件」https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/10725)。

したがって画像化して字形のみを利用するのはOKです。該当部分をアウトライン化してSVG画像に書き出して使うのが良いでしょう。

2025/11/14追記 フォントの著作権とAI時代の画像利用について

先日Xで、「Adobeフォントにおけるプレビュー画像をAIに読み込ませて字形を模倣した例」が炎上していました。これを受けて改めてフォントの権利関係をまとめてみようと思います。

フォントのどこに著作権があるのか

日本では一般的に次のような整理がされています。

- 文字の形そのもの(字形)には、原則として著作権は認められない

- 一方で、その字形を表示するためのデータやプログラム(フォントファイル)には、著作権(プログラム等としての保護)が認められる

本記事でも触れた「ゴナ書体事件」では「字形そのもの」は著作権の保護対象にはならないとしつつも、フォントプログラムそれ自体は別途保護されうると整理されています。

日常的には「フォント」と一言で済ませてしまいますが、法的には次のように分けて考えるということですね。

- 画面や紙に表示された文字の見た目→ 字形(原則として著作権の対象外)

- その見た目を実現するためのデータ・プログラム → フォントファイル(著作権・ライセンスの対象)

この記事で取り上げた「Webフォントとして使ってはいけない」という話は後者のフォントファイルの扱いに関するものでした。

これはあくまで一般的な整理イメージです。判断に迷うケースでは専門家に相談するのが安全でしょう。

画像なら本当に安全?AIによる字形模倣の問題

本記事の「画像に書き出して利用する」のところで、

字形には著作権は認められない → 画像化して字形だけを使うのはOK

と書きました。これは従来の判例や実務に基づく整理です。

一方で、最近はAIの発達によって別の種類の問題意識も出てきています。

形式的に言えば、

- プレビュー画像は「ただの画像」であり、そこに写っている字形自体には著作権がない

- その画像をAIに学習させて「似た字形」を再現することも、表面的には「字形の模倣」に見える

ということで「字形には著作権がないなら、これはセーフでは?」という発想も出てきがちです。

しかし、これを本当に問題なしと言い切っていいのか個人的にはかなり疑問があります。

- フォント制作者はフォントファイルに対して明確な利用規約・ライセンスを設定している

- そのプレビュー画像を大量に収集し元のフォントに近い字形を勝手に再現することは、実質的にはフォントを「逆コンパイル」してコピーしているのに近い行為と解釈できてしまう

- それを「自作フォント」として配布・販売、あるいは成果物に含めて取引することはライセンス違反や著作権侵害にならないと本当に言えるのか

法律的な評価は最終的には専門家の領域ですが、少なくとも

「字形には著作権がないから、プレビュー画像をAIに食わせて似たフォントを量産してもOK」

という発想はかなり危ういラインだと思います。

AIの進化によって「技術的にはできてしまうこと」はどんどん増えていますが、それがそのまま「やっていいこと」にまで広がったわけではありません。むしろできてしまうからこそライセンスや作者の意図から大きく外れた使い方が増えやすい状況だと思います。

画像化してフォントを使う場合も、

この使い方は、フォント作者が想定している範囲から外れていないか?

という視点を持っておくとトラブルを避けやすくなりますし、制作者へのリスペクトにもつながるはずです。

まとめ

ということでフォントの著作権についてでした。知らず知らずのうちに著作権違反になっていないか、ぜひチェックしてくださいね。

コメント